Kurzweil K2000 Synthesizer

- Grundlagen zum Kurzweil K2000

- Leistungsmerkmale des Synthesizer

- Informationen zur Technik

- Bewertung und Fazit

Vorgeschichte zum Kurzweil K2000

Die US-Firma Kurzweil hatte bereits in den 1980er Jahren einige respektable Instrumente entwickelt (K250-Serie / K150) und damit die Grundlagen für weitere Modelle geschaffen. 1991 kam es zur Markteinführung des Kurzweil K2000, nun als Produkt des koreanischen Klavier-Spezialisten Young Chang.

Ein genialer Entwurf machte den K2000 in den 1990er Jahren zum Erfolgsmodell, das über viele Jahre durch Updates und optionale Hardware aktuell gehalten wurde. Das Grundkonzept ist bis in die Gegenwart Bestandteil auch neuer Entwicklungen.

K2000 Modelle

Anfang der 1990er Jahre war die erste Vintage-Analog-Welle schon gebrochen, die Wühltische der Händler füllten sich mit ehemals teuren Analog-Synthesizern. Digital und Sampler waren die Trigger-Begriffe für potenzielle Käufer, allerdings war auch der K2000 nicht für jeden Interessenten erschwinglich.

Vom Vertrieb ausgeliefert wurden mehrere Keyboard- und Rack-Varianten, zum Teil bereits mit Sample-Option und RAM-Erweiterungen. Firmware und Werks-Presets wurden beständig fortentwickelt, dies führte zu enormen Leistungsgewinnen, auch durch weitere Hardware-Optionen. Als Top-Modell gilt der K2000 VX, der bereits mit einigen Erweiterungen und Sound-Zugaben ausgeliefert wurde.

Erfolgsbestimmend waren auch die von Anfang an hochklassigen Sounds und viele technische Merkmale, die zu der Zeit als herausragend angesehen wurden. Das erfolgreiche Konzept wurde in den Folgemodellen K2500 /K2600 mit weiteren Verbesserungen fortgesetzt.

Grundlagen und technisches Konzept

Allen Modellen der K2000-Serie liegt ein einheitliches technisches Konzept zugrunde, sehr vereinfacht ergeben sich folgende Funktionsblöcke :

- Synthesizer

- ROM-Player

- Sampler

- FX

Das Klang-Roh-Material wird durch Generierung eigener Wellenformen oder durch Rückgriff auf ROM-Daten gewonnen. Es stehen 96 Oszillatoren und 8MB Daten aus dem Basis-ROM zur Verfügung, damit werden max. 24 Stimmen bedient. Der Sound kann sehr umfangreich bearbeitet werden (VAST und FX), eine Stereo-Summe oder Einzel-Outs stehen abschließend zur Verfügung.

Alle K2000-Modelle haben die Fähigkeit, Sample-Daten zu importieren und ebenfalls intern zu bearbeiten. Das technische Konzept ist modular, durch Zukauf von Optionen kann die Leistungsfähigkeit verbessert und individuell angepasst werden. Beispielsweise konnte durch Zukauf einer Sample-Karte die Fähigkeit zum Aufnehmen eigener Samples integriert werden.

Bei Auslieferung standen 200 Werks-Sound zur Verfügung, die schon mal eine breite Auswahl an Synth- und Natur-Sounds bereit stellten. Die Sound-Qualität ist auch aus heutiger Sicht beeindruckend und brauchbar. Selbst die Natur-Sounds entwickeln einen Charme, der bei der geringen ROM-Größe nicht zu erwarten war.

Eine Klassifizierung fällt auf dieser Basis zunächst schwer, das Potenzial ist sehr vielfältig und eine Reduzierung auf die Sampler-Funktionen kommt der Leistungsfähigkeit nicht mal auf die Spur. Diese Komplexität führte wohl dazu, dass viele User den K2000 als reine Preset-Maschine nutzen, gestützt durch einen großen Fundus an verfügbaren Sounds.

Der Synthesizer ist global einsetzbar und auch zu klassischen Analog-Sounds fähig. Eine Einarbeitung ist zeitintensiv (wirklich !), kann sich aber auf eine umfangreiche und extrem nützliche Dokumentation stützen. Es überrascht mich nicht, dass dieses Synthesizer-Konzept über Jahrzehnte erfolgreich fortgeführt wurde. 1996 erschien als Nachfolger der Kurzweil K2500 mit deutlichem Zugewinn an Leistungen. Aktuell (Anfang 2025) hat Kurzweil neue Modelle im Vertriebs-Programm, darunter den K2061 als neues Glied in der Evolutionskette der K2-Serie.

K2000 nach 30 Jahren

Über die Jahre gibt es eine stabile Fan-Gemeinde, allerdings zeigen aktuelle „Fachgespräche“ eine erstaunliche Bandbreite an abweichenden Meinungen für ein Instrument, das sich im 4. Jahrzehnt seiner Existenz befindet. Die Sounds werden häufig als abgedroschen und konservativ bezeichnet, ohne großes Potenzial für aktuelle Musik-Richtungen.

Tatsächlich ist das ursprüngliche technische Konzept die Grundlage für nahezu alle K-Modelle geworden, insofern ergeben sich natürlich Gemeinsamkeiten, auch was den Sound betrifft. Der Wiedererkennungswert ist seit den 1990er Jahren sehr hoch, unzählige Erfolge wurden mit den Standard-Presets erzielt. Dies deutet darauf hin, dass aktuell das vorhandene Synthese-Potenzial kaum genutzt und die K-Modelle mehr als Preset-Maschinen verwendet werden. Andererseits sind es aber genau diese Presets, die oft als Vorteil angesehen werden. Sicher spielt dabei auch die große Anzahl an fertigen Sounds eine Rolle.

Hier findet sich wahrscheinlich das eigentliche Problem: eine komplexe Synthese-Engine mit komplexem User-Interface, offensichtlich zu komplex. Die Bereitschaft zu einer umfänglichen Einarbeitung, die nötigen Manuals sind alle verfügbar, ist der Schlüssel zu individuellen Sounds. Hat man diese Herausforderung gemeistert, eröffnet sich ein breit gefächertes Nutzungs-Potenzial bei (heute) vergleichsweise geringen Kosten. Was man daraus macht bleibt, wie immer, höchst individuell und subjektiv.

Bewertung und Fazit zum K2000

Der K2000 ist relativ häufig am Gebrauchtmarkt im Angebot, voll ausgebaute Versionen mit zusätzlichen Optionen allerdings recht selten. Bei günstigen Preisen erhält man ein vielseitiges Instrument, eine eingehende Feststellung der Ausstattung ist zwingend. Belässt man den K2000 in seinem ursprünglichen zeitlichen Kontext, gibt es kaum Kritikpunkte. Bei solider technischen Bauweise findet der Sound-Creator mit VAST ein riesiges Manipulations-Potenzial, der Player einen breiten Sound-Fundus mit Anpassungsmöglichkeiten, brauchbare Ergebnisse sind immer möglich.

Aus heutiger Sicht bleibt Kritik natürlich nicht aus:

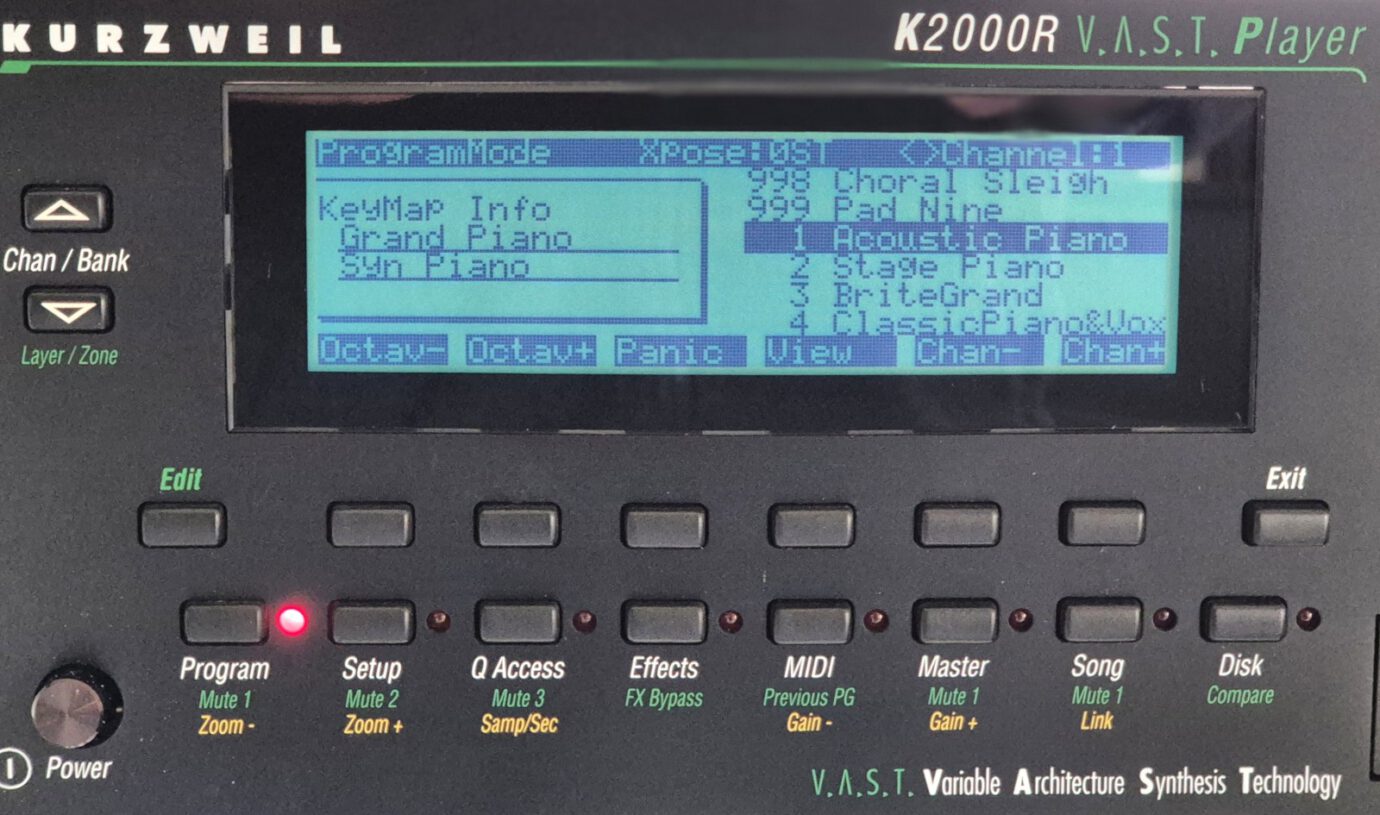

- Probleme gibt es mit der Hintergrundbeleuchtung des Displays (EL-Folie), durch Alterung wird das Display unlesbar. Ein Austausch der Folie oder des Displays sind möglich.

- Hörbares Rauschen erzeugt die Effekt-Engine (Digitech-Chip) in manchen Einstellungen.

- Die Interfaces (Diskette, SCSI-Schnittstelle) sind kaum noch nutzbar, aber auch dafür gibt es aktuelle Alternativen.

- Es fehlt ein brauchbarer Software-Editor.

Ein ernsthafter Umgang erfordert die Bereitschaft zu einer intensiven Einarbeitung. Neuere Setups (Preset-Daten) bedeuten nicht unbedingt „besseren“ Sound. Auch Vergleiche mit K2500 / K2600 führen nicht zwangsläufig zu einer Abwertung des K2000.

Es gibt viel zu entdecken.